Unsere Klimaseniorinnen ebnen den Weg für die Rückkehr zu einer vernünftigen Klima- und Energiepolitik

Man kann über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) jubeln wie die siegreichen Klimaseniorinnen selbst oder all die Unterstützer aus linken Parteien und Verbänden. Oder man kann das Urteil als juristisch verfehlt und politisch anmassend kritisieren, wie es zum Beispiel die NZZ in aller Deutlichkeit getan hat. Es müsste den Bürgern des Landes, das sich gerne als Demokratieweltmeister feiert, zu denken geben, dass die hoch partizipativen politischen und rechtsstaatlichen schweizerischen Institutionen nach Meinung der Klimaseniorinnen nicht genügen, um den Umständen entsprechend fair mit ihren Anliegen umzugehen. Den hinter dem ganzen Prozess stehenden Greenpeace-Unterstützern ist das natürlich egal, denn diese spielen auch hier wieder primär das Spiel der Macht.

Was die jubelnde Seite nach dem Urteil als selbstverständlich voraussetzt, nämlich dass nun eine links-grüne Klima- und Energiepolitik neuen Schub erhält, ist überhaupt nicht gegeben. Denn das hohe Gericht hat es wohlweislich unterlassen, der Schweiz konkrete Auflagen betreffend Klimaschutz für ältere Damen zu machen, die als Massnahmen in Gesetze und Verordnungen überzuführen wären.

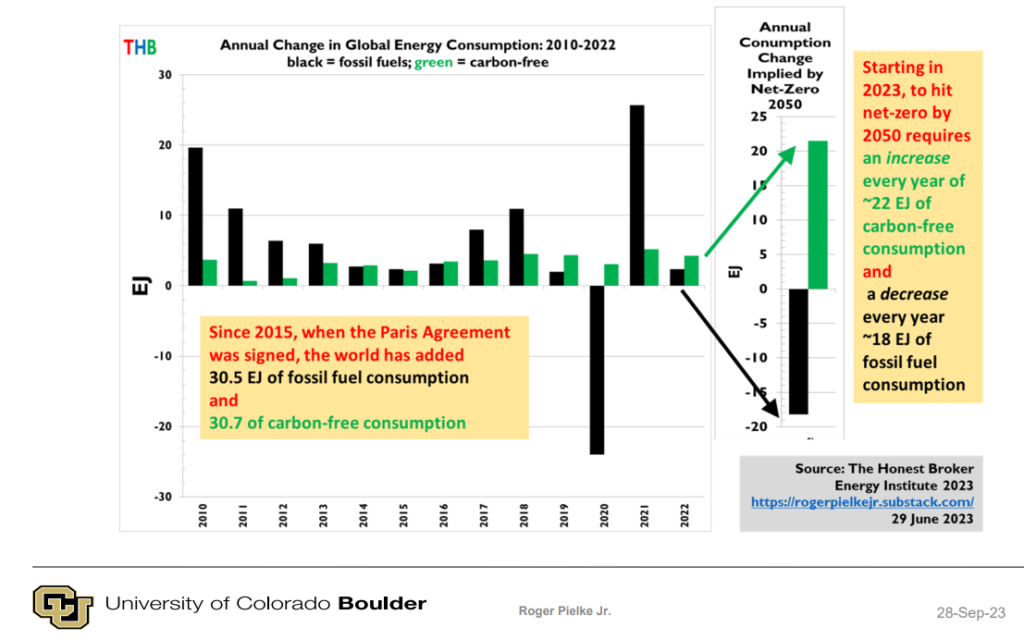

Mit anderen Worten: Das EGMR-Urteil lässt offen, wie die Schweiz darauf reagieren soll, sofern überhaupt. Man könnte das Urteil auch so verstehen, dass die schweizerische Klima- und Energiepolitik nach links-grüner Ideologie nicht das gebracht hat, was man den Leuten seit Jahren suggeriert. Eigentlich erfordert der Erfolg der Klimaseniorinnen in Strassburg geradezu zwingend eine grundlegende Debatte über eine langfristig wirksame Klimapolitik. Die grünen Rezepte sind weitgehend unwirksam und trotzdem teuer. Damit gelangen wir wieder zur altbekannten links-grünen Schizophrenie in der Einstellung zur praktisch CO2-freien Kernenergie. Solange die fundamentalistische Ablehnung der Kernenergie bzw. neuer Kernkraftwerke durch Links-grün in unserer Politik die Oberhand behält, wird die Realisierung einer nachhaltig wirksamen und umweltschonenden Klimapolitik zu tragbaren Kosten verhindert.

Alles, was seit der Zustimmung zum Energiegesetz im Referendum vom Mai 2017 gesetzlich passiert ist, steht unter der Fuchtel des ominösen Leitspruchs „Versorgungssicherheit nur mit erneuerbaren Energien“. Dies schliesst den Ausbau der Kernenergie, ganz nach den Wünschen der fundamentalistischen Kernenergiegegner, implizit aus. Und all die politisch-gesetzlichen Aktivitäten um Wind- und Solarexpress sowie Mantelerlass zielen darauf ab, in der Bevölkerung die Illusion aufrecht zu erhalten, wir könnten unsere Ziele im Klima- und Energiebereich allein mit Sonne, Wind, Wasser und Biomasse erreichen. Der ganze links-grüne Druck für eine solche beschleunigte „Leuthard-Sommaruga-Politik“ hat den Hauptzweck, eine Renaissance der Kernenergie zu verhindern.

Regelmässig erhalten diese Kreise Unterstützung durch Studien staatlicher Hochschulen. Wie gerade jetzt wieder im Fall einer neuen Studie von ETHZ, EPFL und Universität Genf gelangen diese jeweils unter abenteuerlichen Annahmen über den erforderlichen massiven Ausbau all der Infrastrukturen sowie über Stromimporte im Winter (Achtung fossiler Strom aus Deutschland und Atomstrom aus Frankreich!) zum Schluss, dass eine solche Netto-null-Energiewende mit Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit technisch und wirtschaftlich machbar sei. Es ist bezeichnend, dass das Energy Science Center (ESC) der ETHZ erst dann ein Szenario mit Kernenergie gerechnet hat, als Economiesuisse dazu den Auftrag gab. Und als dieses Szenario günstig ausfiel, behauptete Christian Schaffner, Direktor des ESC, im Tages-Anzeiger, die Kernenergie-Variante sei die teuerste.