Ich erlaube mir einleitend zu diesem Thema ein Zitat aus meinem eigenen Buch „Wie viel Markt verträgt die Schweiz?“ (Seite 102):

„Die Gleichstellungsbürokratie beim Bund sowie in den Kantonen und Gemeinden ist Partei und verbreitet interessengefärbte Informationen zur Beeinflussung der Öffentlichkeit. So ist es kein Wunder, dass dort die wissenschaftlich fundierte Kritik an den fragwürdigen statistischen Auswertungen und Interpretationen von Lohndaten, welche Lohndiskriminierungen beweisen sollen, nicht zur Kenntnis genommen wird. Das Grundproblem besteht darin, dass die Gleichstellungsaktivistinnen an eine objektive Arbeitsplatzbewertung glauben, die sich in gerechten Marktlöhnen ohne Geschlechterdiskriminierung spiegeln müsste. Es gibt in der Gleichstellungsindustrie genügend gut honorierte Experten, die diese Sichtweise mit passenden Gutachten bestätigen. Typisch ist an diesem Ansatz der einseitige Fokus auf Inputkriterien, insbesondere auf die Ausbildung, die im Profil einer Arbeitsstelle verlangt werden. Genau deswegen kritisierte Thomas Meier, Spezialist für Arbeitsplatzbewertung, im Januar 2015 in einem Beitrag der NZZ das Arbeitsplatzbewertungstool Logib des Bundes. Dieses sei ungeeignet, Output bzw. Leistung zu messen und sei deshalb in Bezug auf unterschiedliche Leistungen an gleichen Arbeitsstellen selbst diskriminierend. Dass Märkte nach Leistung differenzieren, und dies schlimmstenfalls auch nach Geschlecht, gehört aber nicht in das Bild einer gerechten Wirtschaft, das die Gleichstellungsbüros und ihre zugewandten Branchen vertreten.“

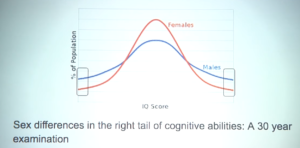

Das Problem der fehlenden Output-Sicht ist insbesondere auch für die Diskussion um Frauenquoten auf der obersten Leitungsebene relevant. Wer die Untervertretung von Frauen einfach als Diskriminierung bezeichnet, macht sich die Sache zu einfach. Dazu nachstehend schematisch vereinfacht dargestellte Empirie aus langjährigen Beobachtungen in den USA. Der Intelligenz-Quotient IQ ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern normalverteilt (Glockenkurve). Das Spektrum ist aber bei Männern breiter. Das sieht dann so aus (für schärferes Bild die Grafik anklicken):

(Quelle: Grafik aus einem YouTube-Referat von Psychologie-Professor Jonathan Haidt)

Im Mittel erreichen Frauen und Männer den gleichen IQ-Wert. Aber an den Polen gibt es mehr Männer als Frauen, am Pol links mehr Männer als Frauen mit sehr tiefem IQ. Dasselbe gilt aber auch am anderen Ende: Es gibt mehr Männer als Frauen mit besonders hohem IQ. Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Verhältnis der Anzahl Männer zu Frauen bei Nobelpreisen oder Schach-Grossmeistern, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei obersten Führungspositionen. Nur wagt sich kaum jemand, das deutlich auszusprechen. Der Vorwurf des „Gender-Rassismus“ lauert gleich um die Ecke. Doch die Tabuisierung von empirisch gestützen Erkenntnissen behindert den freien Meinungsaustausch, auf den wir in westlichen Demokratien so stolz sind.