Im fernen Jahr 1994 erklärte Paul Krugman, der US-amerikanische Wirtschafts-Nobelpreisträger von 2008, in einem Artikel in der Zeitschrift „Foreign Affairs“ den wirtschaftlichen Aufstieg der asiatischen Tigerstaaten (Südkorea, Taiwan, Singapur) mit ihren hohen Wachstumsraten wie folgt: „Wenn es ein Geheimnis für das asiatische Wachstum gibt, dann ist es schlicht aufgeschobene Belohnung („deferred gratification“), also die Bereitschaft, für zukünftigen Gewinn aktuelle Bedürfnisbefriedigung zu opfern. Das ist eine schwer zu akzeptierende Antwort, besonders für amerikanische politische Intellektuelle, die vor der tristen Aufgabe zurückschrecken, Defizite abzubauen und die nationale Sparquote zu erhöhen.“

Diese monokausale Begründung mag krud erscheinen, aber sie enthält den wesentlichen Punkt. Was zu ergänzen wäre: Um eine Strategie des aufgeschobenen Konsums, hoher Sparquoten und geringer Verschuldung durchzuhalten, brauchte es den „wohlwollenden Diktator“ (Lee Kwan Yew in Singapur) oder autokratische Institutionen mit einer dominierenden Partei (Taiwan und Südkorea). Die Schweiz bot in der Gründerzeit nach 1848 als repräsentative Demokratie mit einer FDP-Einparteienregierung ein frühes Muster des volkswirtschaftlichen Aufstiegs durch „deferred gratification“. Bis heute profitieren wir von den Pionierleistungen jener Periode.

Mit einem Wachstumsprogramm unter dem Slogan „deferred gratification“ sind in den wohlfahrtsstaatlichen Demokratien von heute keine Wahlen zu gewinnen. Besonders die Politiker der hoch verschuldeten Problemländer traten bei ihren auf Gegenwartskonsum fixierten Wählern genau mit der gegenteiligen Strategie „anticipated gratification“ in Erscheinung: schuldenfinanzierte wohlfahrtsstaatliche Expansion. Wer meint, in der Schweiz sei alles anders, das heisst natürlich besser, sollte sich an den 3. März erinnern. Gälte bei für unsere Politik die Losung „deferred gratification“, hätten die Ergebnisse der beiden AHV-Volksinitiativen umgekehrt lauten müssen. Eine überdeutliche Mehrheit hätte gegen eine 13. Monatsrente stimmen müssen, eine deutliche Mehrheit für die Bindung des Rentenalters an die Lebenserwartung.

Institutionalisierte Dekadenz

Die westlich-europäisch geprägten Demokratien haben sich in den Jahrzehnten seit Krugmans treffender Aussage als Systeme der institutionalisierten Dekadenz erwiesen. Geradezu gesetzmässig wirken Fehlanreize auf Politik und Publikum. Das Stichwort, das fast alles erklärt, was schief läuft, lautet „Wählerkauf“. Was das in der erlebten Wirklichkeit konkret bedeuten kann, lässt sich zum Beispiel an dem oft erbärmlichen Zustand italienischer Staatsstrassen besichtigen. Oder ein anekdotisches Beispiel aus Deutschland: In der Nähe zur Schweizer Grenze empfehle ich die Besichtigung des verwahrlosten Bahnhofs der Kreisstadt Tuttlingen mit immerhin knapp 40’000 Einwohnern.

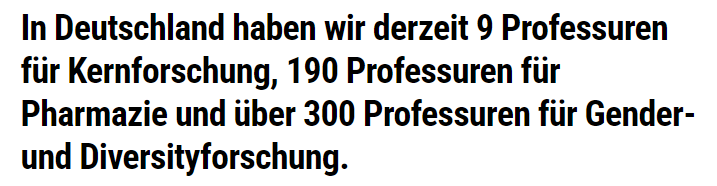

Dramatisch zeigt sich das Phänomen „Wählerkauf“ auch an der Unwilligkeit der europäischen NATO-Staaten, ihren angemessenen Beitrag zum westlichen Verteidigungsbündnis zu leisten. So haben sie sich sehenden Auges in die Abhängigkeit von strategischen Interessen der USA begeben. Gemeinsam ist den staatlichen Kernaufgaben Militär und Infrastrukturen, dass sie im Vergleich zu direkten Begünstigungen in der Bevölkerung und der Politik eher unpopulär sind.

Die populären Begünstigungen sind überwiegend gesetzlich gebundene, oft sozialpolitisch, zunehmend auch klima- oder industriepolitisch begründete Staatsausgaben. In der Sozialpolitik steigen die Ansprüche allein aus demografischen Gründen. Andernorts, weil Fördergelder nicht wie erhofft wirken und deshalb nach üblicher politischer Logik einfach erhöht werden – nach dem Motto „mehr vom gleichen“. Und immer öfter braucht es zusätzlich Geld, um politische Fehlleistungen auszubügeln.

Konditionierung der Erwartungen im Wohlfahrtsstaat

Im fortgeschrittenen Wohlfahrtsstaat sind fast alle Interessen auf Bedürfnisbefriedigung in der unmittelbaren Gegenwart gerichtet. Das historische Verständnis für die Ursachen des langfristigen wirtschaftlichen Fortschritt ist verloren gegangen. Mit der Zersplitterung der Parteienlandschaft in den westlichen Demokratien befinden sich die Parteien, von Umfragen getrieben, im Dauerwahlkampf. Denn wenige Prozentpunkte an Wählerstimmen können über die Beteiligung an einer Koalitionsregierung bestimmen. Das steigert die Anreize für schuldenfinanzierte Wohltaten auf Kosten späterer Generationen.

Die hier beschriebenen Entwicklungen werden ausserhalb unserer Gesellschaften als Symptome westlicher Dekadenz wahrgenommen. Die wünschbare echte Zeitenwende zurück zu einem verantwortungsvollen Umgang mit knappen Ressourcen wird dadurch erschwert, dass der Wohlfahrtsstaat menschliches Verhalten konditioniert. Erwartungen an Politik und Staat werden, moralisch aufgeladen, zu Ansprüchen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind, weil sich daraus eine Art Gewohnheitsrecht ableiten lässt. Die Leistungsbereitschaft nimmt in einem solchen Klima Schaden. Das Recht auf Wohlstand ist kein Menschenrecht – und deshalb wohl selbst beim EGMR in Strassburg noch nicht einklagbar.