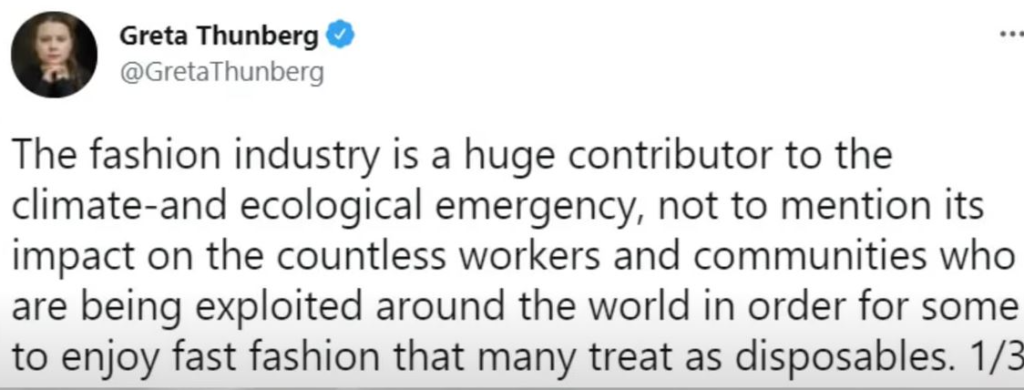

Diese Idylle war einmal. Seit dem 7. Oktober 2023 gibt es wundersame Verwandlungen der früheren Klima-Ikone. Und wie passt die untenstehende Twitterei von Greta zu ihrem Auftritt auf dem Cover von VOGUE?

Vor dem Berliner Polizeipräsidium weht die Regenbogen-Flagge

Bildquelle: „Achtung Reichelt“ auf Youtube

Heute zur Abwechslung mal kein Klima- oder Energiethema. Aber für volldaneben.ch auf jeden Fall passend!

Am 13. Juli hisste die Berliner Polizei vor ihrem Präsidium die Regenbogen-Flagge. Anwesend war, wen wunderts, der Berliner Queer-Beauftragte Alfonso Pantisano, der auch eine Ansprache hielt (im Bild links). Dieser verklagte den Journalisten Julian Reichelt wegen „Volksverhetzung“, weil Reichelt in den sozialen Medien die Aktion kritisiert hatte.

Die Woke-Ideologie zerfrisst unsere freiheitliche Gesellschaft, wenn wir nicht aufpassen. Der Opportunismus in Politik, Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ist beängstigend – auch bei uns. Eine akademisch verbildete Minderheit zwingt der Mehrheit ihre Ideologie auf.

Und schliesslich: Möchten Sie sich von einer solchen Polizei, wie sie auf dem Bild oben in Erscheinung tritt, beschützen lassen?

Wie sich Medien zu Gehilfen einer politisierten Wissenschaft machen

Die klimapolitische Berichterstattung auf unseren SRF-Kanälen setzt den informierten Zuhörer oder Zuschauer regelmässig unter Stress. Beim neusten Synthesebericht des Weltklimarats IPCC war es nicht anders.

Keine kritische Stimme auf den SRF-Kanälen

In den Radionachrichten vom 20. März erfuhr man, dass der Ausstoss an Treibhausgasen bis 2030 halbiert werden müsste, um das 1,5 Grad-Ziel der Klimakonferenz „Paris 2015“ zu schaffen. Obwohl wir bei weitem nicht auf dem erforderlichen Absenkungspfad seien, gebe es Hoffnung, denn wir hätten die Möglichkeiten, das 1.5 Grad-Ziel zu erreichen. Wissenschaftsredaktor Klaus Ammann meinte zum Nutzen solcher Berichte, sie würden Impulse vermitteln. So sei etwa das Instrument der Restbudgets für Emissionen inzwischen anerkannt. Zudem zeigten die IPCC-Berichte den wissenschaftlich fundierten Konsens über den menschengemachten Klimawandel.

Auch das SRF-Fernsehen berichtete über den Synthesebericht. Der ETHZ-Klimaforscher Andreas Fischlin – Mitglied im IPCC Steering Committee – warnte, die Gefahren des Klimawandels seien noch grösser als bisher angenommen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach von einer Klima-Zeitbombe. Dann durfte noch eine sehr jugendliche Klimaaktivistin mit obligater Pause für den Genderstern zum Synthesebericht etwas sagen. Sie finde es schon speziell, dass Politiker*innen darüber abstimmen, was nachher Grundlage für das Handeln sei.

Warnende Stimmen vor der Klima-Zeitbombe stammten auf den SRF-Medien von drei Greenpeace-würdig alarmierten ETH-Professoren, einem WWF-Vertreter, kirchlichen Hilfswerken, dem UN-Generalsekretär und einer Klimaaktivistin. Fehlte da nicht eine Stimme, die eine kritische Meinung zum Synthesebericht äussert? Oder zum ganzen Hype um netto null/1,5 Grad? Denn es gäbe Wichtiges zu ergänzen, damit die Öffentlichkeit nicht noch weiter der Meinungsmacht aus Hochschulen, Medien und Politik ausgeliefert bleibt.

Ergänzungen zum Synthesebericht

Erstens ist der Synthesebericht, trotz seinem wissenschaftlich-technischen Auftritt, kein rein wissenschaftliches Dokument. Er wird von den 195 Teilnehmerstaaten in Verhandlungen redigiert. Ein alarmistischer Grundton wird von Grafiken zur massiven Lücke zwischen dem geschätzten CO2-Absenkungspfad für das 1,5 Grad-Ziel und zugesagten nationalen CO2-Reduktionszielen der Teilnehmerstaaten begleitet und soll die Weltgemeinschaft zum Handeln aufrütteln. Die drastischen Formulierungen, die am Ende der Übertragungskette in den Medien landen, finden in den Grundlagenberichten kaum je Rückhalt.

Zweitens gilt der immer wieder genannte wissenschaftliche Konsens nur für die allgemeine Aussage, dass menschliche Aktivitäten zur Klimaerwärmung beitragen. In welchem Ausmass und vor allem mit welchen Auswirkungen, darüber gibt es unterschiedliche Forschungsergebnisse.

Drittens ist es eine Verdrängung der globalen Realitäten, am 1,5 Grad-Ziel und den angeblich notwendigen, aber völlig utopischen CO2-Reduktionspfaden festzuhalten. Selbst viele Klimaforscher wussten schon nach „Paris 2015“, dass das 1,5 Grad- Ziel nicht einzuhalten war. Trotzdem erklärt der Weltklimarat maximal 1,5 Grad Erwärmung weiterhin zu einem sinnvollen politischen Ziel, und die Klimaforschung passt sich opportunistisch an.

Viertens wird die Rechnerei um CO2-Restbudgets durch die grosse Unsicherheit über die Klimasensitivität – d.h. den Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und Temperatur – erschwert. Quasi tonnengenaue Restbudgets und Gnadenfristen, wie sie in der politischen Kampfarena aufgefahren werden, sind unseriös.

Lokale Ideologie – globale Realität

Unter dem Titel „Die Klimadebatte – lokale Ideologie – globale Realität“ findet man auf YouTube ein Referat des Physik-Professors Gerd Ganteför (Universität Konstanz), das ideologisch geprägte (deutsche) Klimapolitik kritisch an den globalen Realitäten misst (https://www.youtube.com/watch?v=OaWM2Pd0sHY). Die Kernbotschaft lautet, auf dem falschen Weg mehr zu tun, ist eine kostspielige politische Fehlleistung. Das gilt auch für die Schweiz. Doch bei uns wirkt die Forschung der staatlichen Hochschulen in Symbiose mit den staatsnahen SRF-Medien als Erfüllungsgehilfen der offiziellen Klima- und Energiepolitik – ob aus ideologischer Überzeugung oder in Erwartung handfesterer Vorteile sei offengelassen.

Was in diesem Meinungsklima für politische Programme entstehen, dafür lieferte Radio SRF in den Nachrichten vom 25. März ein Muster. Die Grünliberalen hatten an ihrer Delegiertenversammlung den Wahlkampf für die Wahlen im Herbst mit dem Slogan „Mut zur Lösung“ lanciert. Das heisst nach Auskunft des Parteipräsidenten Jürg Grossen, man wolle mit mutigen Entscheiden der nächsten Generation einen funktionierenden Planeten hinterlassen. Ginge es nicht auch etwas bescheidener, Herr Grossen? Mit welchen mutigen Entscheiden möchten Sie denn die Chinesen, die Inder und viele andere auf die Parteilinie der GLP bringen? Mutig wäre es, im schweizerischen Landesinteresse die ideologische Ablehnung der Kernenergie aufzugeben, statt den Planeten retten zu wollen. Jürg Grossen und viele andere Politiker täten gut daran, ihre lokalen Lösungen für einen funktionierenden Planeten an den faktenreichen Ausführungen von Professor Ganteför zu messen.

Eine gekürzte Version dieses Beitrags erschien am 24. April 2023 im Feuilleton der NZZ (mit Zahlschranke).

Eine andere Sicht zur Rolle der USA im Ukraine-Krieg

In seinen «Weltwoche daily»-Podcasts verwendet Roger Köppel, der engagierte Gegenredner gegen den Medien-Mainstream (alle Medien ausser der Weltwoche), immer wieder schiefe Analogien. Er will damit unter anderem ausdrücken, dass die USA genauso skrupellos Machtpolitik betrieben oder noch betreiben wie die Russen oder die Chinesen.

Ganz schief ist zum Beispiel die regelmässig vorgebrachte rhetorische Frage, wie wohl die USA reagieren würden, wenn in mexikanischen Gewässern vor der Küste der USA chinesische oder russische Flottenverbände kreuzen würden – also genau so wie die Pazifik-Flotte der USA in den Gewässern vor China und Russland.

Welchem demokratisch verfassten Land in der Nachbarschaft der USA würde es wohl einfallen, die Chinesen oder die Russen zum Schutz vor den Machtgelüsten der USA einzuladen? Höchstens Diktaturen wie Venezuela oder Kuba (wie in den 1960er Jahren bereits gehabt) könnten versucht sein, einen solchen Machtpoker anzuzetteln.

Dagegen fühlen sich im Fernen Osten mehrere demokratische Länder von höchster weltwirtschaftlicher Bedeutung wie Japan, Südkorea und Taiwan völlig berechtigt von den latent aggressiven Ambitionen der chinesischen und russischen Autokratien bedroht und sind heilfroh über die militärische Präsenz der amerikanischen Schutzmacht. Und weshalb gehört auch Vietnam zu diesen Staaten, trotz Vietnamkrieg mit US-amerikanischen Kriegsverbrechen?

Eine andere Sichtweise, die noch zu begradigen wäre, betrifft die Kritik an der Dominanz der US-amerikanischen Interessen im Verhältnis Europas zu Russland.

Es ist hinlänglich bekannt und wurde von amerikanischen Regierungen auch immer wieder bemängelt, dass es sich die europäischen Wohlfahrtsstaaten nach dem Zerfall der Sowjetunion unter dem militärischen Schutzschirm der USA bequem eingerichtet und ihre Wohlfahrtsstaaten fleissig auf Kosten ihrer Militärbudgets ausgebaut haben – Merkel-Deutschland ganz zuvorderst.

Die Folge ist, dass die Schlagkraft der Nato weitestgehend von den Ressourcen der USA abhängig ist. Deshalb ist es völlig unangebracht und scheinheilig, sich als Europäer über die dominierende amerikanische Perspektive in der Auseinandersetzung mit Russland zu beklagen, einem Russland, das für die angrenzenden demokratischen Nachbarländer angesichts historischer Erfahrungen und bereits getätigter russischer Annexionen in jüngerer Zeit eine ständige Bedrohung darstellt.

Dieser Text erschien in einer leicht gekürzten Fassung am 12. November auf Weltwoche online und löste 236 Kommentare sowie zahlreiche „dislikes“ aus.

Die täglich servierte, subtil verzerrte Information auf den SRF-Kanälen

Nachrichten auf Schweizer Radio SRF1 zu den Präsidentschaftswahlen in Peru. Die unterlegene konservative, wirtschaftsliberale Kandidatin Fujimori wird einleitend als Rechtspopulistin etikettiert. Dann folgt ein Korrespondentenbericht über den marxistischen Wahlsieger Castillo. Nie im ganzen Bericht wird Castillo als Linkspopulist bezeichnet, obwohl er ein geradezu klassischer Vertreter dieser typisch lateinamerikanischen Gattung ist. Dort fällt die ungebildete, leicht manipulierbare Masse aufgrund populistischer Sprüche gegen die reichen korrupten Eliten immer wieder auf die illusionären Versprechungen der Linkspopulisten herein. Selbst ein entwickeltes Land wie Argentinien verfällt immer wieder den linkspopulistischen Versuchungen des Peronismus in unterschiedlichen Erscheinungsformen – trotz schön regelmässig sich wiederholender Staatsbankrotts.

Im üblichen pauschalisierenden Journalistenstil behauptete der SRF-Korrespondent, Peru habe zwar in jüngerer Vergangenheit ein robustes Wirtschaftswachstum von jährlich rund vier Prozent erzielt (ohne Hinweis auf eine vernünftige Wirtschaftspolitik als Ursache), aber dieses Wachstum sei bei den unteren Schichten nicht angekommen. Makroökonomische Daten dazu lieferte der Herr Korrespondent keine, sondern er wiederholte einfach die Behauptungen, die in der politischen Debatte so herumgereicht werden, bis sie als Wahrheit gelten.

Wenn die Peruaner zulassen, dass Castillo seine wirtschaftlichen Wahlversprechen mit Verstaatlichungen und den längst durch die Geschichte widerlegten linken wirtschafts- und sozialpolitischen Rezepten umsetzen kann, werden sie sich bald auf dem Weg in einen venezolanischen Abgrund wieder finden. Genau wie durch Chavez, Maduro oder auch Allende lässt sich ein Land mit den richtig falschen linken Konzepten über kurz oder lang ins Verderben reiten.

Aber solche Linkspopulisten haben offenbar hierzulande bei vielen Medienschaffenden einen Heiligenschein. Ganz im Gegensatz zu Diktator Pinochet. Dabei ist Chile das einzige lateinamerikanische Land mit einer makroökonomischen Erfolgsgeschichte und übertrifft sämtliche anderen Staaten des Kontinents an Wohlstand deutlich. Aber über die Ursachen redet man nicht. Sie liegen nämlich weit zurück in den wirtschaftsliberalen Reformen des Pinochet-Regimes nach der gewaltsamen Machtübernahme im Laufe der 1970er-Jahre. Wahlen als demokratische Rituale sind keine Garantie für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Auch die asiatischen Tigerstaaten Singapur, Südkorea und Taiwan sind nicht als demokratische Staaten aufgebrochen, um in Technologie und Wirtschaft an die Spitze zu gelangen.

Die SRF-Kanäle als eifrigste Missionare der Gendersprache

Auf SRF-Kanälen bin ich nur sporadisch beim Autofahren. Besonders beim Radio SRF2 Kultur pflegt man die gender-gerechte Sprache mit einer missionarischen Konsequenz, die jedes Gefühl für groteske Übertreibungen vermissen lässt. Kürzlich gab es eine Sendung zur Belastung von Grund- und Trinkwasser durch Pestizide. Dort sprach der Moderator von den Wasserversorgern und Wasserversorgerinnen. Mich nähme wunder, wo ich eine Wasserversorgerin besichtigen kann.

Muss man bald die Aufgabe des generischen Maskulinums auch im Tierreich befürchten? Gibt es dann Elefantinnen, Schimpansinnen oder gar GiraffInnen?

Zu den aktuellen „Corona-Umfragen“

Eine Umfrage des Berner Instituts GfS für einen grossen Schweizer Verlag mit mehreren Massenmedien ergab die folgenden wenig überraschenden Ergebnisse (Quelle NZZ online):

Was sind solche Umfragen wert, die von einem durchschnittlichen Wissensstand ausgehen, der näherungsweise wohl am besten mit Ignoranz bezeichnet werden könnte? Das ist keine elitär herablassende Kritik, sondern eine empirisch leicht überprüfbare Feststellung. Da man nicht alles wissen kann, hat jeder Mensch weite Felder des Nichtwissens. Auf gewissen Gebieten nichtwissend zu sein, ist die freie Wahl jedes Einzelnen.

Das Problem der Ignoranz hat aber in der Politik besondere Bedeutung. In der Demokratie, besonders in unserer halbdirekten, exisistiert eine Art moralische Partizipationspflicht. Und hier zählt jede Stimme gleich viel, unabhängig von der Wissens- und Urteilskompetenz. Genau so ist es auch in Umfragen. Nur wenige geben zu, zu einer gestellten Frage nichts oder zu wenig zu wissen, um eine Antwort geben zu können. Oft ersetzen Blitzurteile, die auf gerade leicht verfügbaren Eindrücken beruhen, oder gespeicherte, sofort abrufbare Vorurteile das fehlende Wissen.

Am vernünftigsten erscheint mir noch die Forderung nach mehr Eigenversorgung mit medizinischen Produkten, obwohl der Begriff „medizinische Produkte“ natürlich viel zu pauschal ist, um daraus etwas Präzises abzuleiten. Die sinnvollste Auslegung wäre wohl, „medizinische Produkte“ auf die Pandemie-Vorsorge einzuengen. Damit gelangen wir aber wohl oder übel zur grössten Unterlassung in der Vorsorgepolitik der Vergangenheit. Obwohl mehrere eigene und fremde Risikostudien die Pandemiegefahr klar und deutlich als das grösste Risiko für unsere Gesellschaft ermittelt hatten, waren wir in der Schweiz – trotz Pandemieplan „auf Papier“ – auf die Corona-Attacke schlecht vorbereitet. Dies, obwohl die Art der Vorsorge gut planbar war und auch genügend Zeit zur Verfügung gestanden hätte.

Begrifflich ebenfalls diffus ist die „Globalisierung“, die eine grosse Mehrheit der Befragten bremsen will. Was verstanden die Befragten unter „Globalisierung“? Und wie sollte das Bremsen denn vor sich gehen? Es sind ja nicht Staaten, die eine global vernetzte Wirtschaft aufgebaut haben, sondern Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen, permanenter Innovation und fortschrittlicher Technologie. Die Staaten und internationale Organisationen haben dazu gewisse Rahmenbedingungen geschaffen, die den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen zum Wohle aller ermöglichen sollten. Genau dies ist auch geschehen, und es hat diversen einst armen Ländern ermöglicht, ihren Wohlstand beträchtlich zu steigern und x Millionen Menschen aus der grössten Armut zu befreien. Selbstverständlich lässt sich die Globalisierung nur mittels staatlicher protektionistischer Eingriffe bremsen, und eine solche Politik ist nicht ohne Kosten zu haben, die direkt die Kaufkraft der Bevölkerung schmälern. Vielleicht sollte man den Leuten auch mal erklären, warum wir seit x Jahren keine Teuerung haben, obwohl die Preise der eher wettbewerbsschwachen Branchen der Binnenwirtschaft (inklusive staatliche und administrierte Preise) dauernd steigen!

Dem Mehrheitswunsch, die Schweiz möge für die Nahrungsmittelversorgung möglichst autonom werden, kann leider nicht entsprochen werden, denn es handelt sich schlicht um eine der hartnäckigsten Illusionen, die in der Bevölkerung kursieren. Ich hatte es bereits in einem früheren Blog-Eintrag so erklärt:

Da die Schweiz, in Kalorien ausgedrückt, rund 45 Prozent der Nahrungsmittel einführen muss, weil die beschränkte landwirtschaftliche Nutzfläche der Schweiz für eine wachsende Bevölkerung trotz intensivster Bewirtschaftung gar nicht mehr hergibt, ist jeder Gedanke an mehr agrarische Autonomie ein Hirngespinst. Entscheidend für die sichere Versorgung der schweizerischen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln im Krisenfall sind eine nach Herkunft diversifizierte Beschaffung sowie eine hohe Zahlungsfähigkeit, die nur eine erfolgreiche Integration in die internationalen Waren- und Dienstleistungsmärkte garantieren kann. Aus dieser Risikoperspektive müssen auch Projekte von Freihandelsabkommen mit typischen Agrarexportländern (Mercosur, USA) beurteilt werden.

Womit wir wieder bei der Globalisierung wären. Nun ja, alles hängt halt ein wenig zusammen in unserer vernetzten Welt!

Mein Fazit:

1. Solange man den Leuten in Umfragen solche Fragen stellt, ohne auch auf wahrscheinliche nachteilige Folgen gewisser Politiken aufmerksam zu machen, sind die Umfrageergebnisse nicht viel wert. Denn politische Massnahmen zur Minderung eines bestimmten Risikos erhöhen in der Regel andere Risiken.

2. In einer deliberativen Demokratie hat die politische Elite eine Pflicht, gegen Fehlmeinungen in der Bevölkerung aufklärende Informationen zu liefern. Mustergültig tat dies Christian Hofer, der Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), jüngst in einem Interview mit der NZZ, als er sagte: „Wenn die Landwirtschaft so intensiv weiterproduziert, ist die Versorgungssicherheit gefährdet.“ Schön, dass diese Botschaft aus den Avenir Suisse-Publikationen „Der befreite Bauer“ und „Agrarpolitische Mythen“ endlich im BLW angekommen ist. Im Parlament stösst diese Botschaft weiterhin auf taube Ohren.

3. Das demokratische Prinzip „eine Person – eine Stimme“ sollte uns nicht blind machen für die Tatsache, dass es in Bezug auf Sachprobleme richtige und falsche Meinungen bzw. nützliche und schädliche Politiken gibt.

Die Bauern

Schon kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie in der Schweiz las man in der SVP-nahen Zeitschrift „Die Weltwoche“, wenn die Grenzen geschlossen würden und jedes Land nur noch für sich selber schaue, sollten wir froh sein um unsere Bauern, die unsere Ernährung sicherstellen. Was intuitiv einleuchten mag, ist trotzdem falsch. Von Februar bis April wächst hier nicht viel auf den Feldern. Und die Lager aus den Ernten des Vorjahres dürften kaum länger ausreichen. Das ist aber gar nicht der wesentliche Punkt. In den Läden des Detailhandels kann jedermann leicht die Herkunft all der frischen Nahrungsmittel (Gemüse, Früchte) überprüfen. Vieles kommt wie seit eh und je aus dem südeuropäischen Ausland oder aus Übersee. Die Schiffs-, Bahn-, Lastwagen- und Lufttransporte funktionieren offenbar immer noch genügend. Das Hauptproblem ist in südeuropäischen Ländern nun zunehmend das Fehlen der Hunderttausende von ausländischen billigen Erntehelfern, die sich, etwa in Italien, zum Teil schwarz im Land aufhalten und arbeiten, jetzt aber „immobilisiert“ sind.

Solche ausländischen Probleme ändern aber rein gar nichts an der schweizerischen Grundsituation. Da die Schweiz, in Kalorien ausgedrückt, rund 45 Prozent der Nahrungsmittel einführen muss, weil die beschränkte landwirtschaftliche Nutzfläche der Schweiz für eine wachsende Bevölkerung trotz intensivster Bewirtschaftung gar nicht mehr hergibt, ist jeder Gedanke an mehr agrarische Autonomie ein Hirngespinst. Entscheidend für die sichere Versorgung der schweizerischen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln im Krisenfall sind eine nach Herkunft diversifizierte Beschaffung sowie eine hohe Zahlungsfähigkeit, die nur eine erfolgreiche Integration in die internationalen Waren- und Dienstleistungsmärkte garantieren kann. Aus dieser Risikoperspektive müssen auch Projekte von Freihandelsabkommen mit typischen Agrarexportländern (Mercosur, USA) beurteilt werden.

Die SRG

Der Bundesrat hatte vor dem Referendum vom Juni 2015 über das umstrittene Radio- und Fernsehgesetz RTVG aus Sorge vor einer Niederlage für die SRG einen Plafond von 1,2 Mrd. Franken pro Jahr aus der auf Firmen ausgedehnten Empfangsgebühr (Haushalts- bzw. Unternehmensabgabe) festgelegt. Unter dem Eindruck des Zittersieges mit dem Zufallsergebnis mit 50,08% JA-Stimmen beschloss der Bundesrat 2017, dass überschüssiges Geld zu einer Senkung der Empfangsgebühren führen müsse.

Doch schon Anfang dieses Jahres, vor Ausbruch der Corona-Pandemie, forderten Vertreter von Mitte-Links-Parteien wieder mehr Geld für die SRG, weil die Werbeeinnahmen rückläufig seien. Die SRG sei sehr wichtig für die Medienvielfalt und den Service Public. Weil mit der Haushalts- und Unternehmensabgabe mehr Geld als erwartet eingenommen werde, könne man den Plafond gut anheben. Nun hat der Bundesrat in einer Aktion der Neuverteilung von „überschüssigen“ Mitteln aus den Abgaben der Haushalte und der Unternehmen kurzerhand beschlossen, der SRG 50 Millionen zusätzlich zukommen zu lassen. Er benützt offenbar eine Corona-getriebene SRG-Sympathiewelle in der Bevölkerung, um frühere Versprechen einfach zu brechen.

Der Bundesrat und unsere SRG-freundlichen Volksvertreter müssten einmal die VOTO-Analyse zur No-Billag-Initiative lesen. Rund die Hälfte der Initiativ-Gegner (!) gab an, dass die SRG zu gross und zu teuer geworden sei und künftig ihr Angebot reduzieren solle. Doch ungeachtet dessen wird die Übermacht der SRG mit allen Mitteln verteidigt. Anderseits kann man sich dann mit staatlicher Förderung der privaten Medien in Szene setzen, die bekanntlich auch durch den Moloch SRG in Bedrängnis geraten ist.

Jetzt, da der Staat und die Politik unser Leben bestimmen, gebärden sich die SRF-Kanäle praktisch ausschliesslich als Sprachrohr der politischen Behörden. Die Bezeichnung „Staatsmedien“ war kaum je so berechtigt.

Die Forschung

In der wissenschaftlichen Forschung kann man dagegen auf einen positiven Effekt aus den Erfahrungen mit der Corona-Krise hoffen – auf die Entzauberung der „peer-review“-Forschung. Zwei Schwachstellen werden zu Recht immer wieder angeprangert. Wir haben erstens ein Insider-Outsider-Problem. „Peer-review“-Insider versuchen, kritische Forschung, die keinen Peer Review-Prozess durchlaufen hat, zu marginalisieren. Ausgeprägt ist dies in der Klimaforschung der Fall, wo die IPCC-nahen Forscher eine Art Kartell der „peer-review“-Community gegen kritische Kollegen bilden. Zweitens bietet der „peer review“-Prozess Gutachtern auch die Möglichkeit, Konkurrenten mit einem abwertenden Gutachten zu schaden.

Der hektische multidisziplinäre Forschungsaktivismus zur Bewältigung der Pandemie erlaubt unter dem grossen Druck, möglichst rasch Ergebnisse zu liefern, kein Vorgehen nach den etablierten Standards. Statt auf dem Umweg über „peer reviews“ wurden und werden Forschungsarbeiten in einem „open access“-Verfahren einfach ins Netz gestellt und so einer breit aufgestellten Kritik auch von (angeblichen) Nicht-Experten ausgesetzt. Und siehe da – es funktioniert! Man kann nur hoffen, dass diese positive Corona-Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung das „peer review“-Dogma generell aufweichen wird.

Zur Logik des politischen Überschiessens in Zeiten der Krise

Was Dr. Yoram Lass, ein israelischer Arzt und früherer Generaldirektor des Ministeriums für Gesundheit mit dem Zitat im Titel ausdrücken wollte: Die alle Nachrichten und sozialen Medien dominierende Coronakrise ist in unserer neuen Welt der Kommunikation auch, wenn nicht sogar primär ein Medienphänomen. Und es gibt eine ganze Reihe von Akteuren und Interessengruppen, die von der Epidemie profitieren. Dazu gehören, natürlich ohne es zu wollen, auch die politischen Behörden, deren Popularität in die Höhe schnellt. Plötzlich wird der italienische Ministerpräsident Conte in seinem gebeutelten Land zum Helden. Wie Bundeskanzlerin Merkel in Deutschland.

Dr. Peter Goetzsche, Professor für Design und Analyse klinischer Forschung an der Universität Kopenhagen brachte die Anreizsituation für die Politik in einem Blog-Post treffend auf den Punkt: „Our main problem is that no one will ever get in trouble for measures that are too draconian. They will only get in trouble if they do too little. So, our politicians and those working with public health do much more than they should do.“ Im Ökonomenjargon könnte man auch sagen, die Politik handle mit einer extrem hohen Gegenwartspräferenz. Zur Vermeidung von potenziell sichtbaren, gezählten und namentlich bekannten Todesfällen jetzt und heute nimmt die Politik all die namenlosen Sterbefälle sowie die weiteren Opfer in Kauf, welche der rigorose gesellschaftliche Shutdown zweifelsfrei schon jetzt, aber auch in näherer und fernerer Zukunft hinterlassen wird. Dabei richtet sich die Politik fast überall, quasi asymmetrisch, nur nach den vor Hunderttausenden von Todesfällen warnenden alarmistischen Epidemiologen. Dass es über die Gefährlichkeit der Seuche und die angemessenen Massnahmen auch viele mässigende Stimmen von prominenten Experten gibt, bleibt dabei auf der Strecke.

So können Regierungen, denen in jüngerer Vergangenheit nicht mehr viel Zählbares gelungen ist, plötzlich Führungsstärke markieren. Wenn dann die Zustimmungsraten zur Politik der Regierungen in die Höhe schnellen, gilt dies als Beweis, dass deren Politik richtig ist. Doch die Katze beisst sich in der Schwanz: Die absurd einschneidenden Massnahmen der Politik, verstärkt durch die Mechanismen der heutigen Medien, konditionieren zuerst die öffentliche Meinung so, dass rabiate Einschränkungen der persönlichen Freiheit als alternativlos hingenommen werden. Und dann haben die Behörden die überwiegende Mehrheit der Leute natürlich hinter sich.

Und weil gefühlte 90 Prozent der Leute die Schulzeit als ökonomische Analphabeten verlassen haben und nur nominell in Geld denken, glauben sie auch an die versprochenen segensreichen Wirkungen der staatlichen x-Milliarden- oder gar Billionen-„Hilfsprogramme“, die paradoxerweise gerade wegen dem politisch verordneten Shutdown angeblich unumgänglich sind. Über die aufgetürmten Schuldenberge, welche wir den heutigen Jungen und den nachfolgenden Generationen hinterlassen, machen sich die „Boomer“ an den Hebeln der Macht keine Sorgen.

Divergenzen zwischen einer eng medizinischen und einer umfassend gesellschaftlichen Sichtweise

Meine heutige Leserzuschrift an die NZZ (leicht nachredigiert):

Die NZZ berichtet leider fast ausschliesslich lobend und unterstützend über die massiven politisch verordneten Einschränkungen des Lebens durch die Corona-Epidemie. Was mir verstörend erscheint, ist, dass sich prominente Epidemiologen nicht lautstark zu Wort melden und überschiessende politische Massnahmen verurteilen. Die Experten, die in den Medien zu Wort kommen, haben oft einen aus ihrer speziellen Position eingeengten Tunnelblick, nämlich den des unmittelbaren Rettens von Menschenleben hier und jetzt. Was aber not täte, ist eine gesellschaftliche längerfristige Kosten-Nutzen-Perspektive.

Nach allem, was ich bisher gelesen und gehört habe, sind die Symptome einer Corona-Virus-Erkrankung Atemwegsinfektionen, ganz ähnlich wie bei einer normalen Grippe. Solche Viren sind sanfte Erreger, weil sie „evolutionsbiologisch“ nicht wollen, dass wir sterben, sonst sterben sie auch. Das Corona-Virus will sich möglichst breitflächig verbreiten. Das geht aber nur, wenn die Infektion nicht zum Tod des Infizierten führt. Deshalb ist der Krankheitsverlauf relativ harmlos, ausser für ältere stark geschwächte Menschen mit oft mehreren Vorerkrankungen. Praktisch alle Todesfälle betrafen bisher solche Menschen.

Das Problem mit rigorosen Quarantänen, wie sie jetzt überall Trumpf sind, liegt darin, dass sich die Masse der Menschen nicht via Infizierung gegen das Virus immunisieren kann und das Virus im Zuge dieses Prozesses an Virulenz verliert. Ich weiss als Laie nicht, ob ich das biologisch ganz korrekt und fachgerecht ausgedrückt habe, aber dem Sinn nach dürfte es stimmen. Die Verhinderung des genannten Prozesses erhöht das Risiko, dass früher oder später neue Wellen der Erkrankung auftreten und man mit neuen Opfern rechnen muss, weil das Virus weiterhin für die Menschen virulent ist.

So funktioniert halt eine Gesellschaft, deren moderne Medizin die Evolutionsmechanismen ausser Kraft setzt: Man rettet heute durch eine maximal interventionistische Politik Leben auf Kosten späterer Opfer. Zudem produziert eine extreme Quarantänenpolitik mit massiven gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Einbrüchen auch unmittelbare finale Opfer, die aber nicht sicht- und zählbar sind und deshalb politisch nicht zählen.

Sicher kommt nun Kritik, es sei vermessen, dass sich ein Ökonom zu Themen äussere, für die Fachleute aus Medizin, Biologie und Epidemiologie zuständig seien. Solche Kritik verkennt jedoch, dass es bei der Bewältigung von gesellschaftlichen Krisen unter Mittelknappheit stets um Kosten-Nutzen-Überlegungen, um Trade-offs und um Opportunitätskosten geht. Ein einmal eingeschlagener Weg schliesst alle anderen möglichen Ansätze des Handelns aus. Solches Abwägen gehört zu den Kernkonzepten ökonomischen Denkens.