Die auf billigste Polemik setzende Opposition des linken Lagers hat die Unternehmenssteuerreform III im Referendum vom Februar 2017 zu Fall gebracht. In einem Interview mit der NZZ sagte der Finanzwissenschaftler Bernard Dafflon (Universität Freiburg): „Der Text der Gegner ist reine Polemik auf sehr tiefem Niveau.“ Was er damit meinte, ist den Abstimmungserläuterungen des Bundesrats zu entnehmen, wo die wichtigsten „Argumente“ des Referendumskomitees gegen die Unternehmenssteuerreform III (USTR III) aufgeführt sind:

- Nein zu undurchsichtigen Steuertricks

- Nein zu neuen Milliardenlöchern

- Nein zum erneuten Bschiss an der Bevölkerung

- Ein paar Konzerne machen mit diesen Steuertricks Milliarden. Aber die Rechnung bezahlen wir alle.

Seit dem Schiffbruch der USTR III rotieren unsere Parlamentarier im Bestreben, unter dem Zeitdruck der von aussen vorgegebenen engen Reformfrist eine neue referendumsresistente Vorlage zusammen zu schustern. Anders kann man es leider nicht ausdrücken. Man ist gezwungen, den linken Forderungen nach Kompensation für angebliche Steuerausfälle entgegenzukommen. Das kann nichts Anderes heissen, als linke Anliegen im Bereich der Sozialpolitik mit der Steuervorlage zu verknüpfen. Gemäss sda-Bericht in der NZZ vom 16. Mai hat sich die Kommission des Ständerats einstimmig auf den Grundsatz geeinigt, dass für jeden Steuerfranken, der durch die Steuervorlage 17 entfällt, ein Franken in die AHV fliessen solle. Bei der Berechnung stütze sich die Kommission auf die vorläufigen Umsetzungsprojekte der Kantone. Unter dem Strich würden sich die Steuerausfälle auf knapp zwei Milliarden Franken belaufen.

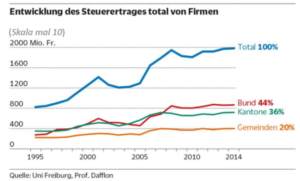

Es ist kaum zu fassen, zu was für unappetitlichen und volkswirtschaftlich schädlichen Kuhhändeln die direkten Volksrechte immer öfter zwingen. Die AHV hat mit der Besteuerung von Firmen schlicht nichts zu tun. Jeder von der Politik konstruierte Zusammenhang ist reinste Voodoo-Ökonomie. Die AHV mit solchen Mätzchen auf Kosten der Jungen und der noch nicht Geborenen notdürftig flicken zu wollen und nachhaltige Reformen damit einfach auf die noch längere Bank zu schieben, ist Populismus pur und einfach absurd. Und was die geschätzten Steuerausfälle betrifft: Wie sollen diese dann tatsächlich berechnet werden, um die Beträge zu bestimmen, die in die AHV fliessen sollen? Was solche statischen Milchbüchlein-Rechnungen wert sind, zeigt sich an der langfristigen Betrachtung der Unternehmenssteuererträge in der Grafik unten, die bereits in einem früheren Blogeintrag gezeigt worden ist (für schärferes Bild die Grafik anklicken):

Die Firmensteuererträge stiegen zwischen 1995 und 2014 von ca. CHF 8 Mrd. auf rund CHF 20 Mrd., trotz USTR I und II. Eine solche dynamische Entwicklung wäre eigentlich ein Grund, die Steuern zu senken. Zumindest sollte man angesichts eines solchen Wachstums von Steuereinnahmen mit dem alarmistischen Argument „Steuerausfälle“ etwas vorsichtiger umgehen.

Die Kollateralschäden der direkten Volksrechte werden zunehmend sichtbar, nur getraut es sich im selbsternannten Demokratieparadies Schweiz noch niemand, verallgemeinernde Schlüsse zu ziehen. Das Paradebeispiel, wie primär linke Lobbies ein Thema kapern, um ihre Interessen durchzusetzen, sind die „flankierenden Massnahmen“. Dieses Projekt einer immer stärkeren, vornehmlich Gewerkschaftsinteressen dienenden Arbeitsmarktregulierung konnte dank dem Hebel der bilateralen Verträge mit der EU vorangetrieben werden. Die Bilateralen waren und sind immer wieder dem Risiko von Volksbefragungen ausgesetzt. Unter dem Schlagwort „Schutz gegen Lohndumping“ gelang es linken Interessen, immer mehr Regulierungen wie die erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen sowie ein massives und für die Gewerkschaften einträgliches Kontrollregime gegen „Lohndumping“ durchzusetzen.

All diese Versuche, dem Stimmvolk Vorlagen mit solchen Paketlösungen schmackhaft zu machen, zeigen vor allem auch, auf welch erschreckenden Mangel an ökonomischer Kompetenz man in der schweizerischen Referendumsdemokratie Rücksicht nehmen muss. Die Schweiz riskiert, mit solchen aus Angst vor Volksabstimmungen ausgehandelten faulen Kompromissen immer mehr von ihren bisherigen wirtschafts- und sozialpolitischen Vorteilen zu verspielen.