Nachlese zur Konzernverantwortungsinitiative

(Eine gekürzte Fassung erschien als Gastkommentar in der NZZ vom 7. Dezember)

Wenn jetzt nach einer kaum je erlebten aufwendigen Kampagne die orangefarbenen Aushänge und die getürkten Bilder leidender Drittweltkinder im öffentlichen Raum wieder verschwinden, stellt sich im Rückblick die Frage: Wozu das alles? Sehen wir dank der Initiative irgend einen Fortschritt bei der Bewältigung der grossen Reformthemen, welche die schweizerische Bevölkerung beschäftigen?

Die Antwort lautet nein. Das Anliegen der „Konzernverantwortungsinitiative“ (KVI) ist im Sorgenbarometer der Grossbank Credit Suisse noch nie vorgekommen. Die zehn Themen, welche die Befragten im KVI-Jahr 2020 als wichtigste Sorge für die Schweiz angaben, waren absteigend nach Anzahl Nennungen: Corona-Pandemie, AHV/Altersvorsorge, Arbeitslosigkeit, Umweltschutz/Klimawandel, Ausländer/Ausländerinnen, Gesundheit/Krankenkassen, EU/Bilaterale/Integration, Flüchtlinge/Asylfragen, Soziale Sicherheit, (Kern-)Energie.

Die direkten Volksrechte ermöglichen es somit mobilisierungsfähigen Interessengruppen, die politische Agenda des Landes mit einem Anliegen zu belasten, das auf der Sorgenliste der Bevölkerung nicht existiert. Gleichzeitig schiebt unser politisches System, diszipliniert durch ständig drohende Initiativ- und Referendumsrisiken, die wichtigsten Reformvorhaben in der Altersvorsorge, im Gesundheitswesen, in der Europapolitik oder im Strommarkt seit Jahren oder gar Jahrzehnten vor sich her. Was an Reformen noch gelingt, verdient diesen Namen nicht, denn es handelt sich um mühsame Kompromisse des Durchwurstelns, oft bloss um Zeit für den ersehnten grossen Wurf zu gewinnen. Weshalb dieser unter den gegebenen institutionellen Bedingungen mit all den organisierten und spontanen Vetospielern später plötzlich gelingen sollte, lässt sich logisch nicht begründen. Die verlorene Zeit reduziert auch den Spielraum für nachhaltige Reformen.

Oft wird behauptet, unser System mit den direkten Volksrechten habe den Vorteil, dass die Bevölkerung politisch besser informiert sei als in anderen Ländern. Diese Behauptung geht von einer idealistischen Sicht der deliberativen Demokratie aus. Was heisst „besser informiert“? Es ist ja nicht so, dass die Leute, bevor ein Abstimmungsthema aufkommt, unbeschriebene Blätter sind. Ein Teil der Menschen verfügt über fest gebildete, nicht selten auch ideologisch fundierte Meinungen zu politischen Themen. Für neue Sachinformationen, die den gefestigten Positionen entgegenstehen, haben diese Leute kein Gehör. Und die Personen, die in den Umfragen vor Abstimmungen angeben, sich noch nicht entschieden zu haben, lassen sich auch nicht einfach als „unbeschriebene Blätter“ charakterisieren. Die Art und Weise, wie sich die betreffenden Personen informieren, entscheidet über die Qualität der Information.

Nun ist es ja kein Geheimnis, dass die Beschäftigung mit Politik bei den meisten Menschen nicht die oberste Priorität einnimmt, ganz im Gegenteil. Bei der Allokation knapper Zeitressourcen kommt Politik nach Familie, Beruf, Freunden, Hobby und Freizeit erst ganz am Schluss. Als Folge dieser Prioritäten beachtet die überwiegende Mehrheit im Bereich des Politischen zeitsparend die grossen Lettern der Schlagzeilen und nicht das Kleingedruckte, wie es Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel Kahneman in einem NZZ-Interview ausdrückte.

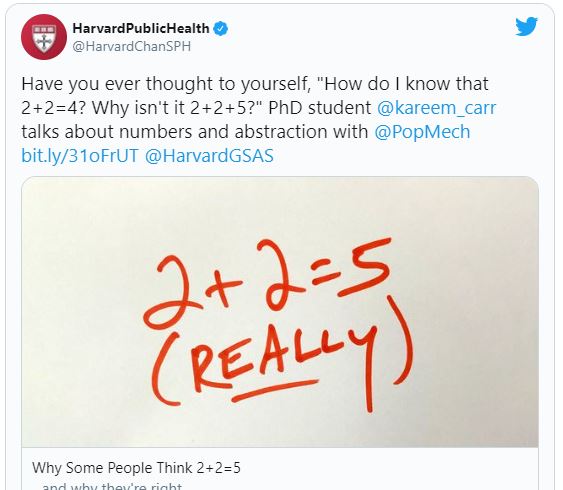

Die emotionsgeladene Abstimmungspropaganda der KVI-Initianten illustrierte eindrücklich, welche Art von Information in solchen „der Zweck-heiligt-die-Mittel-Initiativen“ eingesetzt wird: Polemik auf beängstigend tiefem Niveau mit gestellten Fotos und massiven Pauschalvorwürfen ohne wirklichen Faktennachweis. Mit der irreführenden Kurzbezeichnung „Konzernverantwortungsinitiative“ zählten die Initianten darauf, dass der belastete Begriff „Konzern“ bei Vielen spontane Abneigungsreaktionen auslöst. Bezeichnend ist zudem, dass in der Anprangerungs-Propaganda fast ausschliesslich die beiden ganz bösen Konzerne, nämlich Glencore und Syngenta, aufgetischt wurden. Man hätte die Initiative aufgrund der Kampagne auch „Glencore-Syngenta“-Verantwortungs-Initiative nennen können.

Es ist im Nachgang zu dieser Volksabstimmung zu befürchten, dass die Nichtregierungsorganisationen (NGO), die als Haupttreiber hinter dieser Initiative standen, weiterhin als glaubwürdige Interessenwahrer der Bevölkerungen armer Drittweltländer gelten. Dabei liefert gerade diese Volksinitiative den Beweis, dass die NGO nicht mit der Zeit gehen und offenbar die Wende in den UNO-Entwicklungszielen nicht nachvollziehen wollen. Die antikapitalistisch-ideologische Grundhaltung der Organisationen hinter der KVI verhindert diesen Schritt. Dabei zielen die UNO-Entwicklungsziele stärker als früher auf wirtschaftliche Entwicklung über die Stärkung der Bedingungen für privatwirtschaftlich-unternehmerische Aktivitäten. Gerade ausländische Unternehmen, speziell die bösen grossen Konzerne, spielen dabei mit Investitionen, Arbeitsplätzen, Know-how-Transfer und Inklusion lokaler Unternehmen eine Schlüsselrolle.

Es hat lange gedauert und x Hunderte Milliarden gekostet, bis man auch in politischen Kreisen zur Kenntnis nimmt, dass die frühere Art von Entwicklungspolitik nichts taugt. Der britisch-amerikanische Princeton-Ökonom und Nobelpreisträger Angus Deaton sagte schon vor Jahren in einem NZZ-Interview, die traditionelle Entwicklungspolitik von aussen sei nichts anderes als Kolonialismus. Ausländische Hilfe habe die afrikanischen Länder ärmer gemacht, nicht reicher. In der Schweiz hat Bundesrat Ignazio Cassis, ganz im Sinne der UNO-Entwicklungsziele, eine Wende hin zu einer mehr auf Unternehmertum und Marktwirtschaft zielende Entwicklungspolitik eingeleitet. Es ist bezeichnend, dass Kritik und Widerstand an dieser Neuausrichtung aus den gleichen Kreisen kamen, die hinter der KVI stehen. Es ist zu hoffen, dass die Entwicklungs-NGO nach dieser Abstimmungsniederlage ihr Geschäftsmodell überdenken. Statt wichtige privatwirtschaftliche Akteure mit aggressiven Kampagnen der öffentlichen Anprangerung gegen sich in Stellung zu bringen, sollten sie künftig eine für beide Seiten und für die betroffenen Länder fruchtbare Partnerschaft ins Auge fassen.

Dieser Text erschien, leicht gekürzt, in der NZZ vom 7. Dezember 2020.